[この記事にはプロモーションが含まれています]

「最近眠りが浅い」「夜中に目が覚める」「なんとなく寝つきが悪い」といった悩みを抱えていませんか?実は、玄米にはそんな睡眠の質をサポートする栄養素が豊富に含まれています。

玄米を食べるとリラックスして眠くなる、という声を聞いたことがあるかもしれません。それにはきちんとした栄養学的な理由があります。また、食べ始めてすぐに感じる「だるさ」や「眠気」が好転反応ではないかと気になる方もいるでしょう。

この記事では、玄米を取り入れると血糖値が上がるのか、睡眠との関係はどうなのかを整理しながら、朝と夜どちらに食べるのが適しているか、食べ続けた結果どう変わるのかについても詳しく解説します。さらに、玄米が苦手な方に向けて雑穀米のおすすめの使い方や、美味しく食べるための玄米の炊き方の工夫も紹介しています。

睡眠に悩みがある方、健康的な食習慣を目指したい方にとって、玄米がどう役立つのかを多角的に解説していきます。

- 玄米に含まれる栄養素が睡眠に与える影響

- 眠気が好転反応として現れる可能性

- 血糖値の上昇が緩やかな理由と食べ方の工夫

- 食べる時間帯や継続摂取による変化

玄米で睡眠効果?その理由と仕組み

- 眠くなるのはなぜか解説

- 好転反応で眠気は起こるのか

- 玄米で血糖値が上がるか?

眠くなるのはなぜか解説

玄米を食べると眠くなると感じる方がいますが、それにはいくつかの生理的な理由があります。

まず、玄米に含まれる栄養素の中には、リラックスを促す働きを持つものが多く存在します。その代表が「GABA(ギャバ)」や「トリプトファン」です。

GABAは神経の興奮を抑える作用を持ち、自律神経のバランスを整える働きがあります。また、トリプトファンは体内で「セロトニン」という神経伝達物質に変換され、さらに「メラトニン」という睡眠を促すホルモンの材料になります。

このため、玄米を摂取することで副交感神経が優位になりやすく、心身がリラックス状態に導かれ、自然と眠気を感じやすくなるのです。

ただし、食べすぎや消化に時間がかかる場合は、血液が消化器官に集中することでも眠気が引き起こされます。この場合は胃腸の負担による一時的な疲労感が原因となっています。

いずれにしても、玄米が含む栄養の働きによって、体が「休息モード」に入りやすくなる点が、眠くなる感覚につながっているといえるでしょう。

好転反応で眠気は起こるのか

玄米を食生活に取り入れ始めた直後に眠気を感じる場合、「好転反応」ととらえる声もあります。

好転反応とは、体質改善の初期段階で一時的に不調のような症状が現れることを指す言葉です。

玄米は食物繊維が豊富で、腸内環境の改善や血糖値の安定に寄与する食材です。その過程で腸内の働きが活性化されたり、デトックスが進んだりすることで、一時的に体がだるく感じることもあります。

また、玄米に含まれるGABAやマグネシウム、トリプトファンといった成分が神経を落ち着かせる作用を持っているため、普段ストレスや緊張状態にある人ほど、急にリラックス状態になって眠気を感じやすくなることがあります。

ただし、科学的に「玄米を食べることで好転反応として眠気が出る」と明確に証明されているわけではありません。あくまで個人の体調や生活習慣との関係で現れる一時的な反応と考えるのが妥当です。

一方で、強いだるさや長期間にわたる眠気が続くようであれば、単なる反応ではなく、栄養の偏りや消化の問題が影響している可能性もあります。様子を見ながら体調の変化を記録するのが安心です。

玄米で血糖値が上がるか?

玄米を食べることで血糖値が上がるかどうかは、白米やパンなどの精製された炭水化物と比べて考える必要があります。

結論から言えば、玄米も炭水化物なので血糖値は上がりますが、その上昇は「緩やか」であり、血糖値の急激な変動を抑える効果が期待できます。

その理由のひとつが、玄米に含まれる食物繊維です。白米と比較して約5倍の食物繊維を含む玄米は、胃腸での消化吸収をゆるやかにし、糖質の吸収スピードをコントロールしてくれます。これにより、食後血糖の急上昇(いわゆる血糖スパイク)を防ぐことができます。

さらに、玄米の外皮や胚芽に含まれるビタミンB群やマグネシウムも、糖質の代謝に関わる栄養素として働きます。このような栄養のバランスによって、玄米は血糖値のコントロールに適した食品とされています。

| 項目 | 玄米 | 白米・精製炭水化物 |

|---|---|---|

| 血糖値の上昇スピード | 緩やか(安定しやすい) | 急激に上がりやすい |

| 食物繊維の量 | 多い(白米の約5倍) | 少ない |

| 消化吸収のスピード | ゆっくり | 早い |

| 血糖スパイクの起こりやすさ | 起こりにくい | 起こりやすい |

| 栄養素(ビタミンB群・マグネシウム) | 多く含まれる | 精製過程で失われている |

| 血糖値コントロールの適性 | 高い | 低い |

ただし、食べすぎれば当然糖質の摂取量は増えます。糖尿病の方や血糖値を気にしている方は、適量を守りつつ、他のおかずとのバランスにも気を配ることが大切です。

また、玄米は硬めの食感が特徴なので、しっかりと噛んでゆっくり食べることで、血糖値の上昇をさらに抑えることができるでしょう。

玄米で睡眠効果を高める工夫

- 朝と夜どちらが適しているか

- 食べ続けた結果どう変わるか

- 雑穀米 おすすめの活用法

- 美味しく眠れる玄米の炊き方

朝と夜どちらが適しているか

玄米を食べるタイミングとして、「朝」と「夜」のどちらがより睡眠に適しているかを気にする方は多いかもしれません。

睡眠の質に関して言えば、夜の摂取の方がより効果を実感しやすいケースがあります。

その背景には、玄米に含まれるトリプトファンやGABAの働きが関係しています。これらの成分は体内でリラックスを促し、メラトニンの合成を助けるため、夕食に取り入れることで自然な入眠がサポートされやすくなります。

また、夜に玄米を食べると腹持ちが良く、寝ている間に空腹を感じにくくなるという点も利点のひとつです。

一方、朝に玄米を摂るメリットも存在します。たとえば、食物繊維が豊富なため、腸の動きを促し、日中の血糖値を安定させる効果が期待できます。朝食として取り入れたい場合は、よく噛んで食べることがポイントです。

このように、睡眠に特化して考える場合は「夜」が向いていますが、ライフスタイルに応じて朝と夜でバランスよく取り入れる方法も有効です。

体の改善を目指すなら、3食とも玄米にするのがおすすめです!

食べ続けた結果どう変わるか

玄米を継続的に食べ続けることで、体調や生活リズムにさまざまな変化が現れることがあります。

特に注目すべきは、睡眠の質が向上する可能性がある点です。

玄米に含まれるトリプトファンやマグネシウム、ビタミンB6などの成分が体内でバランスよく作用し、リラックスしやすい状態をつくります。これにより、眠りに入りやすくなったり、夜中に目覚める回数が減ると感じる人もいます。

また、食物繊維が豊富な玄米は腸内環境を整える働きがあり、便通が改善されたという声も少なくありません。腸の健康は自律神経のバランスと密接に関係しているため、間接的に睡眠にも良い影響を与えていると考えられます。

ただし、人によっては消化に時間がかかるため、体が慣れるまでは胃もたれや違和感を感じることがあります。そのようなときは「発芽玄米」など柔らかめの選択肢を試すのも方法のひとつです。

このように、玄米を一定期間食べ続けると、睡眠や腸内環境にポジティブな変化が見られるケースがあるのです。

玄米生活を2年続けた結果

筆者は玄米生活をすでに2年続けています。その中で感じている変化は、いくつかの明確な体調改善です。まず、最も大きな実感は「入眠がスムーズになった」ことです。以前は布団に入ってからもなかなか寝つけず、睡眠の質に悩んでいましたが、玄米を主食にしてからは自然と眠気が訪れ、朝までぐっすり眠れる日が増えました。

さらに、腸内環境にも良い影響がありました。玄米に豊富に含まれる食物繊維のおかげで、毎日スムーズにお通じがあり、身体の軽さを感じるようになっています。

また、白米中心の食生活だった頃よりも体重が増えにくくなったことも特筆すべき点です。食後の血糖値が安定し、間食も減ったことが関係しているかもしれません。こうして振り返ると、玄米生活は無理なく継続できる健康習慣だといえます。

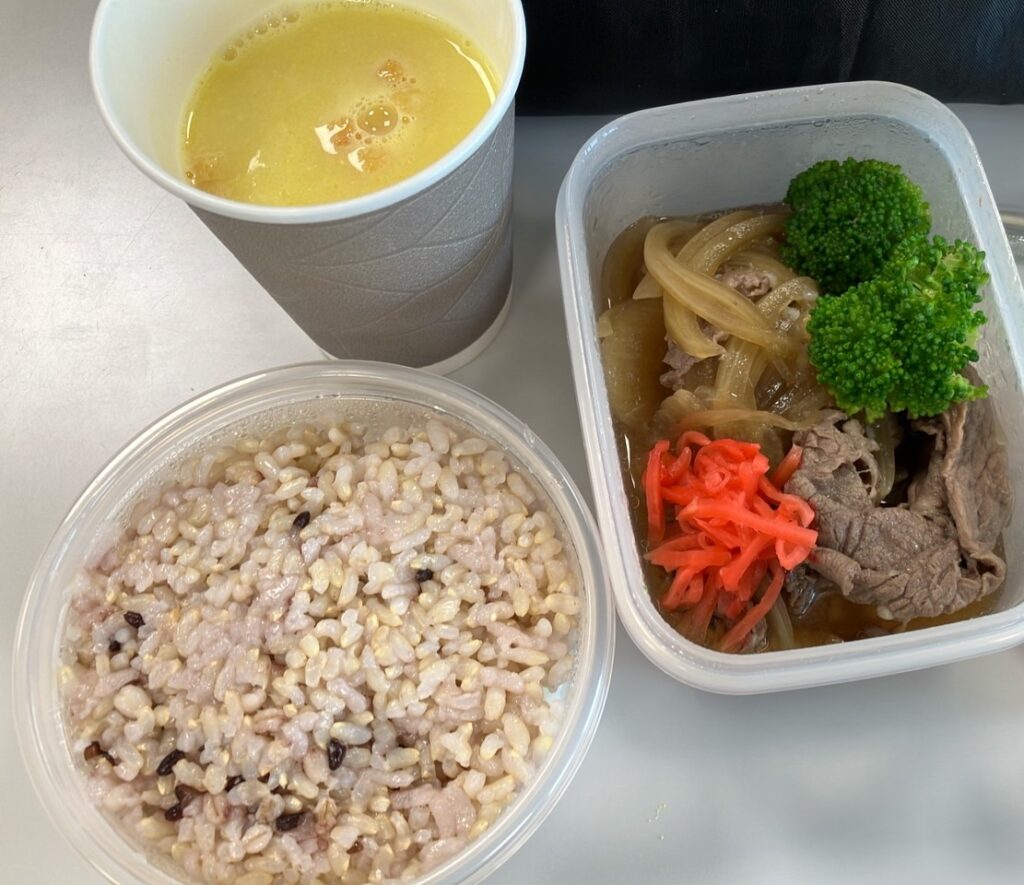

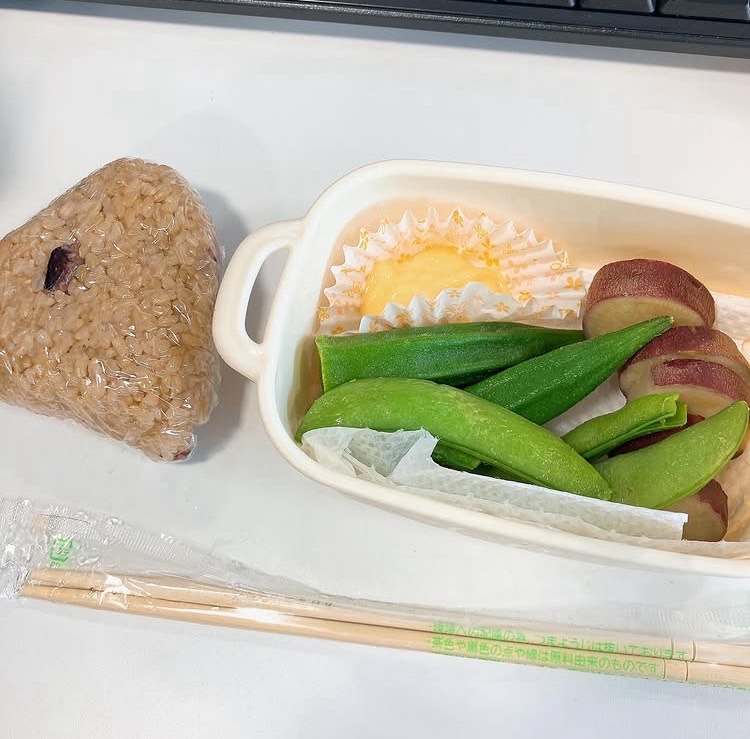

職場には、玄米に置き換えたお弁当を持って行っています

元々はダイエット目的で取り入れたのですが、思った以上に好転反応がありましたので、玄米生活はやめられません!

玄米初心者の方には、発芽玄米がおすすめ

玄米をこれからはじめたいという方には、発芽玄米が食べやすくておすすめです。

雑穀米 おすすめの活用法

玄米の風味や食感に慣れない場合、「雑穀米」と組み合わせる方法が効果的です。

雑穀米とは、玄米に加えてあわ・ひえ・きび・大麦などの雑穀をミックスしたもので、栄養価をさらに高めながら食べやすさも向上させてくれます。

特に睡眠を意識するなら、カルシウムやマグネシウムが豊富な雑穀を取り入れるのがおすすめです。これらのミネラルは神経を落ち着かせ、眠りの質をサポートする働きがあります。

また、雑穀のプチプチとした食感は噛む回数を自然と増やしてくれるため、消化を助けるとともに満腹感も得やすくなります。

雑穀米は、白米や玄米に少量を混ぜて炊くだけで簡単に取り入れられます。市販のパックを使えば手間もかかりません。

このように、玄米に雑穀を加えることで味・栄養・食感のバランスがとれ、無理なく日々の食事に活用しやすくなります。

美味しく眠れる玄米の炊き方

玄米を美味しく炊くことは、継続的に食べるための大切なポイントです。とくに睡眠改善を目的とするなら、「やわらかく」「噛みやすく」仕上げる工夫が必要になります。

まず、玄米は炊く前に6〜8時間の浸水をしっかり行いましょう。これは、外皮が硬いため水分をしっかり吸わせる必要があるからです。もみ洗いも忘れずに行うことで吸水率が上がり、ふっくらとした仕上がりになります。

次に炊飯時には、水の量を通常の1.5倍程度に調整すると、やわらかく炊き上がりやすくなります。炊飯器には「玄米モード」があるものも多く、それを活用すると失敗が少なくなります。

また、塩をひとつまみ加えることで、吸水が良くなり、よりまろやかな味になります。

もし時間がある場合は、「発芽玄米」にしてから炊くのもおすすめです。発芽状態になることで栄養価が上がり、GABAの含有量も増加します。

このように、少しの工夫で玄米はぐっと食べやすくなり、継続的に取り入れることで睡眠にもよい影響を期待できます。

玄米による睡眠効果の全体まとめとポイント整理

- GABAが神経の興奮を抑える働きを持つ

- トリプトファンがメラトニン生成をサポートする

- 副交感神経が優位になりリラックス状態に導く

- 消化にエネルギーを使うことで一時的な眠気を感じやすい

- 好転反応として眠気が出る場合もある

- 腸内環境の変化により体がだるく感じることがある

- GABAやマグネシウムによりストレスが緩和されやすい

- 血糖値の上昇は緩やかで安定しやすい

- 食物繊維が糖質吸収をゆっくりにする

- ビタミンB群が糖質代謝をサポートする

- 夜に食べると睡眠ホルモンの生成に効果的

- 朝は腸の働きを促し日中の集中力を高めやすい

- 継続摂取で睡眠の質や腸の調子が整いやすい

- 雑穀米の活用で玄米が食べやすくなる

- 発芽玄米にすることで栄養価がさらに高まる

コメント